Les avancées technologiques vous offrent un regard plus affûté et des analyses plus rapides face aux défis de la faune sauvage .

L’utilisation stratégique de drones, de capteurs et de l’intelligence artificielle protège déjà des espèces menacées à travers le monde, tout en réduisant les coûts et les risques sur le terrain.

La biodiversité a besoin d’outils numériques

Le déploiement de dispositifs intelligents, matériels et logiciels, vous permet de recueillir des données écologiques plus riches, de réagir plus rapidement aux menaces et de mener des programmes de conservation à une échelle que les patrouilles humaines ne pourraient jamais atteindre.

Chaque progrès, des caméras thermiques bon marché aux modèles d’apprentissage automatique, place des preuves exploitables directement entre vos mains au lieu de les enfouir dans des carnets de terrain.

Piliers technologiques fondamentaux qui façonnent la conservation moderne

Pièges photographiques

Vous disposez d’yeux 24h/24 sur n’importe quel habitat sans perturber le comportement animal.

- Unités au sol : ces dispositifs photographient les espèces timides ou nocturnes, confirmant leur présence et leur abondance relative.

- Appareils arboricoles : ils révèlent les spécialistes vivant dans les arbres, comme les pangolins à ventre noir, souvent ignorés par les pièges classiques.

- Systèmes BRUV : le principe est étendu sous l’eau, permettant de recenser la diversité des poissons de récif pour une fraction du coût des relevés par plongée classiques.

SIG & Télédétection

Les plateformes géospatiales transforment les images satellites ou de drones brutes en cartes d’habitats claires que vous pouvez analyser en quelques minutes.

Détectez les fronts de déforestation, l’exploitation minière illégale ou les changements de cours de rivières avant qu’ils ne s’aggravent. Superposez les aires de répartition des espèces avec les limites agricoles ou urbaines pour concevoir des corridors réellement empruntés par les grands carnivores.

Modélisez des scénarios climatiques ou d’utilisation des terres pour tester des plans de réensauvagement sans mettre en danger les populations existantes.

ADN environnemental (eDNA) & génomique

De petites quantités de sol ou d’eau révèlent rapidement quels organismes sont passés par un site, même lorsque traces ou chants demeurent invisibles.

Le séquençage multiplex extrait les signatures de dizaines d’espèces à partir d’un seul flacon, accélérant les inventaires de référence dans des régions isolées. La comparaison d’enregistrements d’eDNA datés signale l’arrivée d’espèces invasives, vous permettant d’agir avant qu’elles ne s’imposent.

Des analyseurs portatifs permettent aux gardes forestiers de confirmer la présence d’amphibiens menacés sur le terrain, supprimant des semaines d’attente en laboratoire.

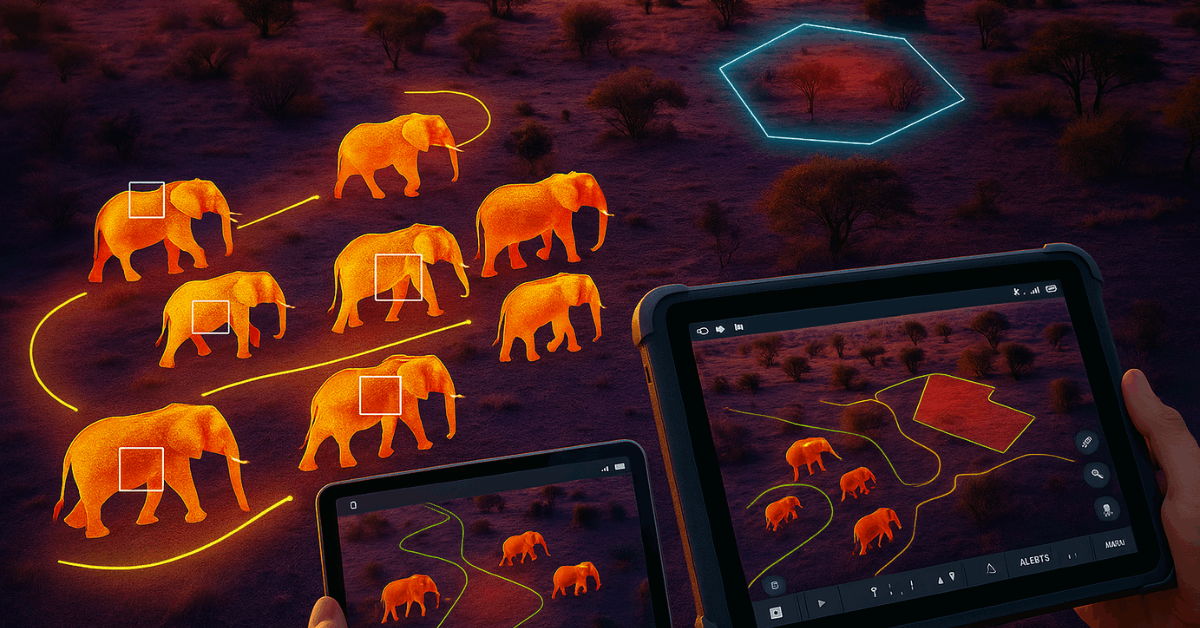

Drones (Véhicules aériens sans pilote)

Les plateformes sans pilote offrent une couverture rapide et non intrusive de terrains trop vastes, escarpés ou sensibles sur le plan politique pour les équipes au sol.

- Charges utiles thermiques permettant de repérer des éléphants, des rhinocéros ou des tortues en train de nicher sous la canopée ou la nuit, facilitant des interventions anti-braconnage en temps réel.

- Capteurs multispectraux évaluant l’état de santé des forêts et le blanchissement des coraux, afin de permettre un triage précoce des habitats.

- Drones équipés d’hydrophones planant au-dessus des rivières ou des estuaires, enregistrant des appels de cétacés que les bateaux pourraient masquer.

Marquage & Pose de Colliers

Les balises électroniques transforment chaque animal en capteur de données itinérant.

Les colliers GPS suivent les déplacements des éléphants, ce qui permet d’alerter les villages avant que les incursions dans les cultures ne s’aggravent. Des balises satellites légères sur les tortues marines cartographient les zones de pêche à haut risque afin de cibler les restrictions d’engins.

Des étiquettes bon marché sur les chèvres au Cap-Vert illustrent le chevauchement du pâturage avec les plantes endémiques, aidant à définir les règles de rotations de pâturage.

Suivi acoustique

Des enregistreurs automatisés captent en continu les paysages sonores, révélant des indices de population souvent ignorés par les relevés visuels.

Des logiciels isolent les duos matinaux des gibbons, permettant d’estimer le nombre de groupes sans avoir à parcourir crête après crête.

L’IA distingue les coups de feu du tonnerre, alertant les forces de l’ordre à l’intérieur des zones protégées. Les spectres à long terme font apparaître des changements de phénologie chez les insectes ou les grenouilles, signes d’un stress de l’écosystème.

Outils de gestion des aires protégées

Les équipes de terrain, équipées d’applications comme SMART synchronise, transmettent directement les itinéraires de patrouille, les pièges retirés et les observations sur des tableaux de bord. Les décideurs reçoivent des indicateurs quasi instantanés, permettant d’ajuster rapidement les politiques au lieu d’attendre les rapports annuels.

Intelligence artificielle : le multiplicateur

Les algorithmes d’apprentissage automatique analysent des millions d’images, d’extraits audio ou de séquences génétiques bien plus rapidement qu’aucun stagiaire de laboratoire ne le pourrait. Vous en bénéficiez grâce à :

- Un tri d’images ultra-rapide qui élimine automatiquement les photos vides issues des pièges photographiques, réduisant considérablement les heures d’analyses.

- Une reconnaissance thermique des silhouettes capable de différencier rhinocéros et humains la nuit, orientant ainsi en priorité les rares rangers vers les véritables menaces.

- Des cartes prédictives du risque de braconnage qui combinent relief, météo et historiques d’incidents pour optimiser automatiquement les itinéraires de patrouille.

Des collaborations d’envergure témoignent de l’impact : l’API de classification des espèces de Microsoft reconnaît 5 000 organismes, tandis que Wildlife Insights met à disposition des données prêtes à l’emploi dans le cloud, consultables en quelques secondes par des partenaires du monde entier.

Drones + IA : une combinaison éprouvée

L’association de l’autonomie aérienne et de l’apprentissage automatique décuple les capacités des deux technologies. Au Botswana, des drones transmettent en direct des images que des algorithmes analysent afin de détecter la présence de rhinocéros ou de personnes : les équipes au sol peuvent alors intercepter les braconniers presque immédiatement.

Dans l’Arctique, la recherche sur les cétacés utilise des quadricoptères pour filmer l’alimentation paisible des narvals, puis l’IA analyse et quantifie des comportements autrefois impossibles à observer depuis les ponts des navires.

Au Colorado, les troupeaux de bisons sont suivis sans stress grâce à des drones infrarouges ; dans le même temps, l’IA dresse un état de santé des peupliers, ce qui permet de définir des stratégies de pâturage à l’échelle du bassin versant.

Applications mobiles et science participative

Des applications sur mesure transforment d’anciens chasseurs en collecteurs de données et de simples randonneurs en observateurs de la biodiversité.

- iNaturalist attribue des observations géolocalisées à des scientifiques régionaux, élargissant ainsi les capacités de surveillance sans augmenter la masse salariale.

- PAWS analyse les journaux de patrouille des rangers puis propose des itinéraires optimaux pour les prochaines patrouilles afin de réduire efficacement les lignes de pièges.

Des jeux narratifs transforment les écoliers en gardiens virtuels des parcs, élargissant le soutien aux espaces protégés au-delà des cercles de donateurs traditionnels.

Défis limitant l’adoption

Même le système le plus performant échoue sans bases solides. Il faut composer avec :

- Des coûts initiaux pour les capteurs, licences et stockage cloud, qui peuvent largement dépasser les budgets terrain si la technologie n’est pas valorisée par les bailleurs.

- Des lacunes de compétences chez le personnel de terrain ; la formation doit accompagner le matériel, sinon les appareils resteront inutilisés sur les étagères.

- Des silos de données qui freinent la collaboration mondiale ; des standards ouverts et des API cloud réduisent les doublons et améliorent les méta-analyses.

- La durabilité des équipements face à l’humidité tropicale, à la poussière du désert ou au froid polaire ; des spécifications robustes et des kits de réparation sur le terrain restent essentiels.

La technologie est-elle financièrement rentable ?

Les projections à long terme montrent des économies nettes dès que les obstacles au déploiement s’estompent.

| Centre de coût | Approche manuelle | Approche technologique | Impact sur cinq ans |

| Heures de patrouille pour les éléphants | 10 rangers à pied chaque jour | 4 rangers + survols de drones | Réduction salariale de 40 % et couverture élargie |

| Traitement des données de pièges photographiques | Analyste junior triant les photos pendant des mois | Modèle d’IA filtrant les images vides durant la nuit | Cycle de rapport réduit de 90 à 3 jours |

| Contrôles des récifs coralliens | Équipe de plongée et location de bateau | Drone sous-marin avec IA pour classification des coraux | 60 % d’économies opérationnelles par relevé |

En réaffectant les économies réalisées à la sensibilisation communautaire ou à l’achat d’habitats, vous augmentez l’impact de la conservation sans avoir à rechercher de nouvelles subventions.

Tendances à surveiller pour l’avenir

Modèles d’écosystèmes optimisés par le quantique

Les processeurs quantiques permettent de simuler rapidement des réseaux complexes de prédateurs et de proies, vous offrant la possibilité de tester la résilience de vos scénarios de restauration avant tout aménagement sur le terrain.

Blockchain pour une provenance des données transparente

Des registres immuables vérifient qui a collecté, nettoyé et analysé les ensembles de données, renforçant ainsi la confiance entre les gouvernements, les ONG et les communautés locales à travers le monde.

Biorésilience par CRISPR guidé par l’IA

Les avancées en apprentissage automatique permettront bientôt d’affiner les interventions d’édition génétique visant à créer des coraux résistants au climat ou des amphibiens immunisés contre les maladies, toujours dans le respect de normes éthiques rigoureuses.

Véhicules sous-marins autonomes

Des submersibles pilotés par l’IA cartographient déjà les nurseries de monts sous-marins au-delà des profondeurs accessibles aux plongeurs, surveillent la pêche illégale et fournissent des images de référence pour aménager les aires marines protégées.

Conclusion

Chaque capteur, drone ou algorithme présenté ici vous fournit des preuves plus rapides et plus fiables, vous permettant d’agir de façon décisive pour des interventions en faveur de la faune à l’échelle mondiale.

En combinant ces outils avec discernement, en tenant compte des coûts, de l’éthique et des capacités locales, vous créez des programmes de conservation capables de s’adapter en temps réel, de protéger la biodiversité et d’optimiser chaque dollar consacré.

Adoptez la technologie, formez bien vos équipes, et les espèces les plus vulnérables de la planète auront plus que jamais une chance de survie.